はじめに

近年、日本各地でトラクターなど農業機械の盗難被害が相次いでいます。とくに北関東では頻発しており、農業者にとって深刻な脅威となっています。トラクターは一台数百万円以上と高額な資産であり、一度盗まれると再び手にすることが難しいケースも少なくありません。本記事では、トラクター盗難の現状や背景、具体的な防犯対策を詳しく解説します。

トラクター盗難の現状と統計

農林水産省や各都道府県警察の発表によると、全国の特殊自動車(農耕車両など)の盗難認知件数は増加傾向にあります。2021年(1~8月)は215件で前年同期より70件増加。その後、2022年は全国で142件、2023年は135件と報告されています。このほか未遂や未届けのケースも考えられるため、実態はさらに深刻と考えられます。

発生が特に多いのは北関東(茨城・栃木・群馬)で、全国の半数近くがこの地域に集中しています。さらに1件あたりの被害額は数百万円に上り、調査によると1件平均334.8万円、高額な例では800万円超えもあります(田村孝浩, 「農業用車両の盗難実態と被害車両の特徴に関する考察」, p.1, 2023.)。

盗難が起きやすい背景

トラクター盗難は春先に増加する傾向があります。これは農作業が本格化する3~4月にかけて機械を野外に置きっぱなしにする機会が増え、盗みやすい状況が生まれるためです。

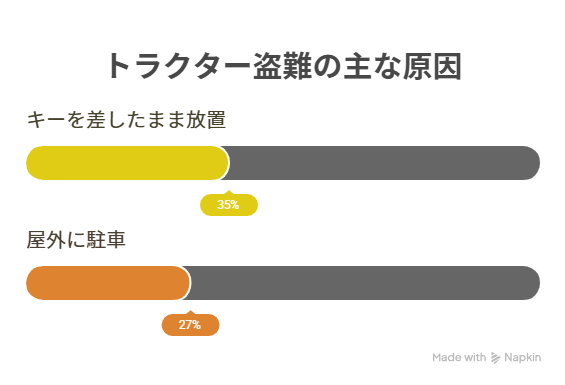

また、被害に遭った現場の状況を見ると「キーを車両に差したまま放置」や「倉庫に入れず屋外に駐車」のような管理の甘さが目立ちます。その割合は、前者が約35%、後者が約27%とされ、約6割以上が「ちょっとした油断」が原因で狙われています。

さらに、単独犯ではなく計画的な窃盗団による組織的な盗難が増えています。2021〜22年には中国・東南アジア出身者らによる窃盗団が検挙され、全国で計67台、1.3億円相当が盗まれていたことが明らかとなっています。このような背景には中古市場での人気や円安に伴う海外需要、さらには部品単位での転売可能性などが指摘されています。

主な盗難手口と事例

犯行は複数人がチームとなり、深夜帯にトラックや積載車を使って迅速にトラクターを運び出す手口が一般的です。茨城県鉾田市では、農場から盗まれたトラックが後日、複数台のトラクターを積んだ状態で山中から見つかった事例が報告されています。

また、必ずしも車体ごと盗むとは限らず、エンジンやアタッチメントだけを取り外されるケースや、盗難後に部品のみが国内外市場に出回る例も増えています。

有効な盗難対策

トラクター盗難は対策次第でリスクを大きく減らせます。具体策は以下の通りです。

鍵管理と施錠徹底

- 使用後は必ずキーを抜き、自宅や施錠可能な場所に持ち帰る

- タイヤロックやハンドルロック、バッテリー遮断スイッチなどで車体を動かしにくくする

保管環境の整備

- 夜間や長期間使用しないときは倉庫やガレージに収納する。

- 農地に置いて帰らない。

監視体制の強化

- 防犯カメラやセンサーライト、警報機を設置して抑止効果を狙う

- 人通りの多い場所に駐車し、不審者が近づきにくい環境を整える

保険や共済への加入

- NOSAIなど農業共済や民間保険で盗難リスクに備え、万が一に備えて資産と記録(車体番号、写真など)を管理する

AlterLockなどの振動感知アラーム&GPS追跡デバイスを活用する

- AlterLockは従来の物理的な鍵とは異なり、まったく新しいロードバイク向けの盗難対策ツールとして、多くのサイクリストから「安心感が違う!」と支持を集めています。第3世代に進化することで車やオートバイ等のモビリティも対象としたサービスにアップデートし、様々なモビリティでご利用いただいております。AlterLockは移動を検知すると大音量アラームで威嚇するほか、スマートフォンに通知を送信。さらに移動を検知した後は追跡モードに移行、GPSで位置を追跡することができます。収納ボックスやカップホルダーなどに設置するなど、場所さえ確保できればトラクターなどの農機具でもご利用いただくことが可能です。

公的機関や業界団体による対策と支援

警察では窃盗対策班が各地で組織され、国際的な窃盗団の摘発に力を入れています。栃木県警は動画で盗難防止策を紹介するなど、広報活動も活発です。

自治体でも農業支援課が防犯対策ガイドや啓発チラシを配布するほか、春先や収穫期には地域で防犯セミナーが開かれるケースも増えています。またJAやNOSAI(農業共済組合)は、セミナー開催や広報誌での呼びかけにより、防犯意識を高める取り組みを継続しています。

まとめ

トラクター盗難は一度狙われると経済的・心理的ダメージが大きく、単純な油断が原因となるケースが少なくありません。「適切な管理」「物理的対策」「電子機器活用」「地域連携」といった複数の対策を組み合わせることが重要です。

日々の習慣から見直すことでリスクを減らし、安心して農作業に取り組むことができる環境を整えましょう。