ロードバイクで走っていると「ちょっとスピード出しすぎかな?」と感じることや、イヤホン装着の賛否など、気になる交通ルールがありますよね。

2026年は、私たちサイクリストにも直接かかわる道路交通法の改正が始まります。

これまで“注意で済んでいた”違反が反則金の対象になったり、明確なルールが設けられるなど、走り方を見直すきっかけになりそうです。

今回は、警察庁が発表した最新の「自転車ルールブック」を参考に、ロードバイク乗りが知っておくべき改正ポイントをできるだけ分かりやすく紹介します。

2026年改正の全体像

まずは大きな流れを押さえておきましょう。

- 2026年4月1日から

- 自転車に青切符制度が導入(16歳以上対象)

- 側方通過ルールと「左端通行」の義務強化

- 2026年9月1日から

- 生活道路(センターラインのない道路)の法定速度が30km/hに

青切符制度の導入(2026年4月~)

青切符と赤切符、どう違う?

まず仕組みをシンプルに整理します。

- 青切符:反則金で処理できる違反。裁判はなく、前科もつかない。

- 赤切符:重大違反に交付。刑事手続に進み、罰金や前科の可能性あり。

つまり「青=軽い処理」「赤=重い処理」となります。

なぜ青切符が導入される?

自転車の事故は年間7万件ほど。その7割以上に自転車側の違反が関わっていると言われています。

これまでは「注意」で済ませることも多く、逆に「赤切符」で刑事処理となると重すぎて運用しにくい、というギャップがありました。青切符はその中間として導入されます。

主な対象違反と反則金の目安

ロードバイク乗りが関わりやすいものを抜粋すると:

- スマホ操作(保持):12,000円(最も高額)

- 信号無視:6,000円

- 一時不停止:5,000円

- 右側通行(逆走)・歩道通行:6,000円

- 歩道での高速走行など危険行為:5,000円

16歳以上が対象。16歳未満はこれまで通り「指導警告」が中心です。

ロードバイクの場合は以前から車道通行が常識でしたが、こうして反則金が定義されると、例えば解釈によって分かれる車道が危険と判断される場合の歩道通行などでも、一発アウトなのか、というのが気になるところかと思います。

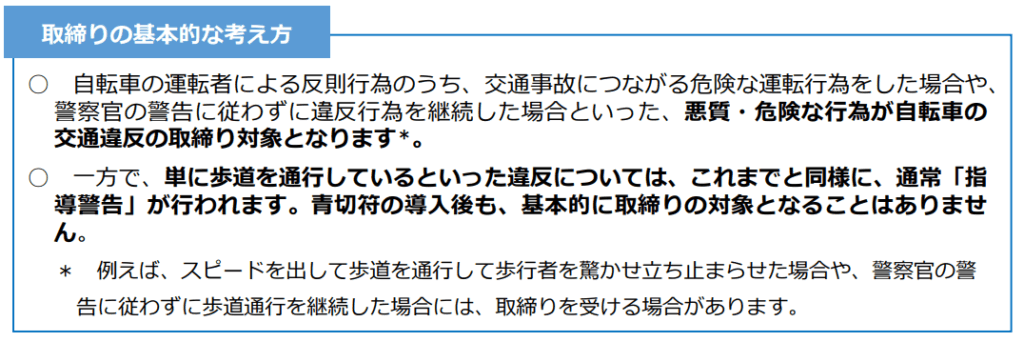

これについては、ルールブックに「取締まりの基本的な考え方」が書かれています。

これによると、単に歩道通行しただけでは「指導警告のみ」となり、歩行者を驚かせたり、立ち止まらせたりといった危険が伴う場合が取締りの対象となるようです。実際に危険を伴うか、周囲に危険を感じさせるか、が重要なポイントとなります。

違反すると反則金だけでなく、自転車運転者講習(3時間・有料)の受講を命じられることや、自動車免許を持っている人は、自転車での重大違反でも免許停止処分の可能性があります。

ロードバイク乗りが特に気をつけたい違反

信号無視・一時不停止

「グループライドの流れで突破」「列が切れるのが嫌で突破」――このあたりはありがちなシーンですので、グループ全体の意識改革が必要です。

スマホ操作

ブラケットに固定したスマホで地図を見ていると、警察官から「保持して注視している」と判断される可能性があります。自動車でナビをチラッと確認する程度なら問題になりにくいですが、しっかり確認したいときは必ず停車してからにしましょう。

イヤホン使用(片耳、オープンイヤー、骨伝導OK)

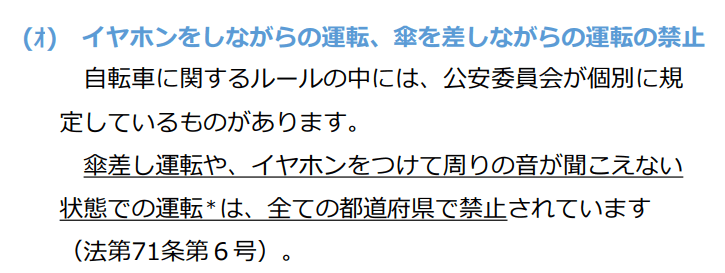

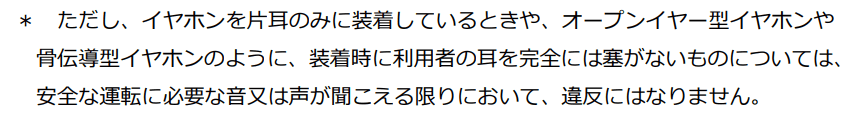

ここはサイクリストの関心が非常に高い部分。これまで条例によって地域差があり、サイクリストの間でも様々な意見がありましたが、今回のルールブックでは明確になりました。

- 両耳をふさぐイヤホン(カナル型など):周囲の音が聞こえない → NG。反則金対象。

- 片耳イヤホン・骨伝導型・オープンイヤー型:周囲の音が十分に聞こえるなら使用OK。

- 大音量で周囲の音が聞こえない状態:NG。反則金対象。

つまり「周囲の音が聞こえない状態がアウト」「明確に周囲の音が聞こえる方式を採用していればOK」という考え方です。

過去の記事や発言だけでなく、広く周知されるまでは「イヤホンは片耳でもアウト」と書かれていたり、様々な意見もあるかと思いますが、今回明確になった点は押さえておきたいですね。

ロードバイク用のイヤホンといえば、骨伝導タイプの「Shokz」が定番ですね。もう一つおすすめなのがオープンイヤー型の「Anker Soundcore AeroFit」。私はこれを片耳で使っています。どちらも耳に掛けるフック付きで防水性が高く、スポーツに適した設計です。特にAeroFitは、防水性能がProモデルより優れており、私は3年ほど使っていますが汗で壊れることもなく快適に使えています。

ロードバイクでイヤホンを使うなら、骨伝導型や片耳オープンイヤーが安心です。サイクリングロードや静かな道路、ヒルクライム、夜間のブルべでも音楽やポッドキャストを楽しみつつ走れます。

ただし、高速走行で風切り音が大きくなると聞き取るのが難しくなる点は認識しておきましょう。

歩道での高速走行

歩道はあくまで「例外」でしか走れません。標識で認められている場合ややむを得ない場合に限られ、しかも徐行が義務。歩行者を驚かせれば一発アウトです。

側方通過・左端通行(2026年4月~)

2026年4月からは「車と自転車のすれ違い方」についても新ルールが追加されます。

- 車側:自転車を追い抜くとき、間隔が十分に取れないなら速度を落とす義務

- 自転車側:できる限り道路の左端を走る義務

ロードバイク的には「左端キープで一列走行」「追い抜かれるときは予測可能なラインを保つ」が鉄則。

自転車は車道だからと真ん中を走り続けるような人はいないかと思いますが、妨害と捉えられる可能性が高くなります。白線の外側は路面が荒れていたり、側溝などで危険もあるため、レーンの中で左端が基本となります。

生活道路30km/h制限(2026年9月~)

2026年9月からは、センターラインのない住宅街の道路で法定速度が30km/hになります。ただし、制限速度の表示がある場合は、そちらが優先されます。

車も同じく30km/hになるので、全体の交通スピードが落ち、走りやすくなる面もあります。

普段のサイクリングコースや抜け道ルートで生活道路を通る場合は、コースの見直しや注意が必要です。

原付との違い

原付はどんな道路でも常に30km/h。自転車はこれまで標識や法定速度(60km/h)が適用されていましたが、今後は「生活道路は30km/h」が新ルールとなります。

自転車安全利用五則をロードバイク目線で

ルールブックで繰り返し強調される「自転車安全利用五則」。

ロードバイクでも変わりませんが、多くのサイクリストにとっては以前から当たり前のことですね。

- 車道が原則、左側を走る。歩道は例外。

- 信号と一時停止は必ず守る。

- 夜はライト必須。

- 飲酒運転は禁止。

- ヘルメットは努力義務。でも実際の生存率を考えればマスト。

まとめ

今回のポイントを整理すると:

- 青切符制度の導入(2026/4~):信号無視やスマホ操作は即反則金。

- 赤切符対象:飲酒運転や事故発生など重大な違反は刑事処理。

- 側方通過・左端通行:車と自転車が互いに安全を確保するルールが新設。

- 生活道路30km/h制限(2026/9~):住宅街ではスピード控えめに。

- イヤホン使用:両耳イヤホンはNG。片耳・骨伝導ならOK。

これからは、ちょっとした「うっかり」がそのままお財布に響く時代になります。でも大事なのは反則金を避けることじゃなくて、自分や仲間の安全を守ること。

ルールをちゃんとアップデートして、2026年からのサイクルライフをもっと安心に楽しみましょう。